オリジナルタルパを作ってみたいけど・・・

キャラデザうんぬんの前にそもそも絵が描けないんだよな・・・

絵が描けなければキャラデザアプリを使えば良いのでは?

キャラデザアプリ?

そうです。今やスマホアプリを使えば誰だってカンタンにオリジナルキャラを作れる時代ですからね!

というわけで、この記事ではオリジナルタルパの作り方として、「手描き版」よりもハードルの低い「アプリ版」を解説しています。

ちなみに作り方の概要は「手描き版」の方で解説していますので、未読の方は先に【コチラの記事】をお読みください。

アプリ活用のポイント

キャラデザアプリと言っても色々ありますけど、基本的には何を使っても構いません。

ただ、メジャーなアプリを実際に使って比較してみたところ、個人的には次の理由で「カスタムキャスト」が一番使いやすいと感じました。

- 2Dではなく3Dのモデルを作れる(キャラを立体的にイメージしやすくなる)

- 無課金でもパーツの選択肢が多く、微調整もできる

なので、この記事では「カスタムキャスト」を使う前提で解説しています。

また「手描き版」と同様に「擬人化」を軸としたオリキャラの作り方となります。

その中で特にポイントとなるのは「パーツの選択理由」を具体的に考えることです。

「手描き版」だと選択肢が無限にあるので、選択理由を具体化しないとキャラのイメージがまとまりません。なので必然的に具体化されます。

対して「アプリ版」だと「なんとなく」パーツを選んでくだけでもそれなりのオリキャラを作れてしまいます。

でも選択理由が曖昧だと、キャラのアイデンティティも曖昧になってしまうので愛着を持ちにくいはずです。

なのでパーツの選択理由はできるだけ具体化しましょう。

選んだモチーフと少し無理のあるこじつけでも、「かわいいから、好みだから」ってだけでもいい。

選択理由が具体的になった分だけ、キャラがその姿、デザインである必然性が増して、キャラの個性が強まります。

①試作品を作る

キャラデザの工程は基本的に「手描き版」と同じです。

ただ絵を描く工程をアプリに置き換えるだけ。

大枠として、「オリジナルタルパの作り方(アプリ版)」は次の3ステップにまとめられます。

①試作品を作る

②改良する

③仕上げ作業をする

まずはイメージのたたき台となる試作品を作っていきましょう!

モチーフ選び

一番最初にやることは、擬人化キャラを作るためのモチーフ選びです。

- 最低条件:自分と縁のあるもの

- 概念モチーフの場合:存在感を認知できるもの

- 獣人キャラを作る場合:ペット以外の獣はメインではなくサブモチーフとする

縁のあるモチーフは親しみを抱きやすかったり、アイディアを出しやすかったりするメリットがあります。

最大のメリットは、日常生活の中で触れる機会が多い分、「思い出す機会」が多いのでタルパ化しやすいことです。

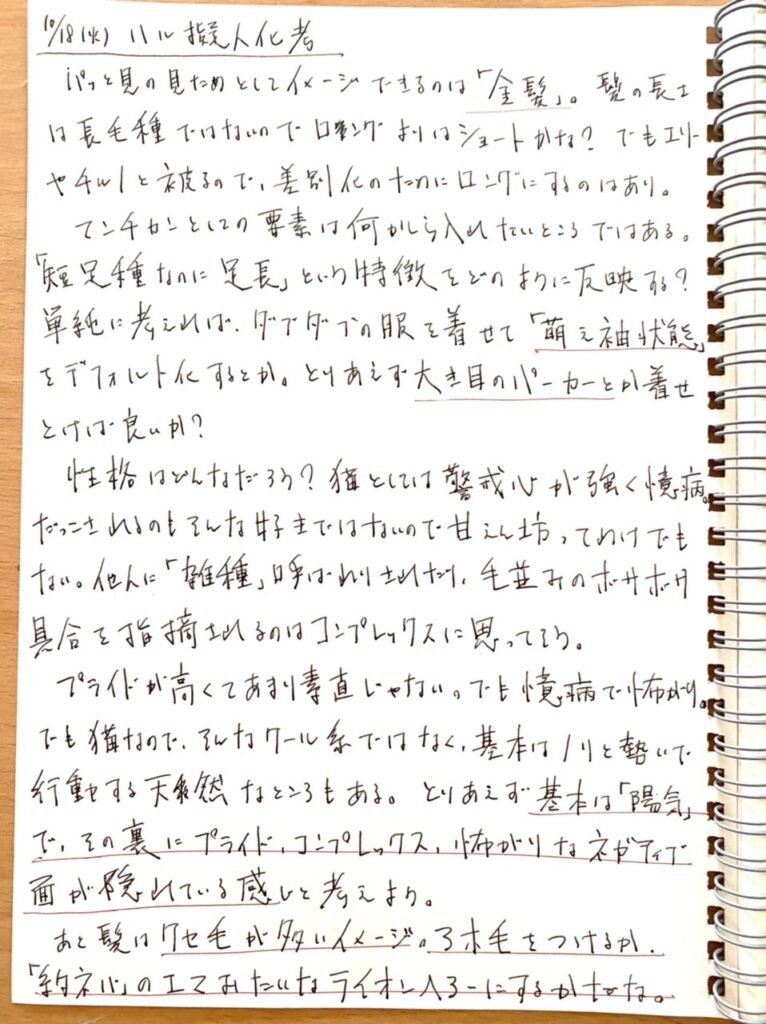

擬人化作文その1:なんとなくの言語化

選んだモチーフを擬人化するとしたらどんな性格や見た目になるか。

モチーフの特徴、選んだ理由、関連エピソードなどを連想の取っ掛かりとして、「なんとなく」思い浮かんだことをノートに書き出していきます。

- デジタルではなくアナログで書く

- 箇条書き形式ではなく作文形式で書く

- アイディアだけでなく、不安や迷いなどの余計な思考も全て文章化する

最低2ページは書いてください(手描き版より多め)。

とっかかりとなる情報を増やすことが目的なので、矛盾していたりムダに思えることでも気にせず絞り出してください。

書いたあと、使えそうな案にはマーキングをしておきましょう。

試作モデル作り

ダウンロードした「カスタムキャスト」を起動し、キャラデザのたたき台となるイメージを作っていきます。

- 最初の画面から「カスタマイズ▶サンプル選択▶カスタマイズ」の順に進む

- サンプルキャラのカスタマイズを開始

- 作文で出力した情報と、自分の好みを元に、各パーツを順番に確定させていく

- 完成したら「保存/終了」をタップして保存

- 「ボディパーツ」と「ドレスパーツ」のみをカスタマイズできればOK

- 「ボディカスタム」や「パーツカスタム」はスルーしてOK

- この時点では曖昧な部分を「なんとなく」で選んでしまってもOK

とりあえず気になったパーツをひと通り試着してみて、「悪くない」と思えるモデルを作れたらクリアです。

②改良する

次はモチーフから連想されるアイディアを増やし、試作モデルを改良していきます。

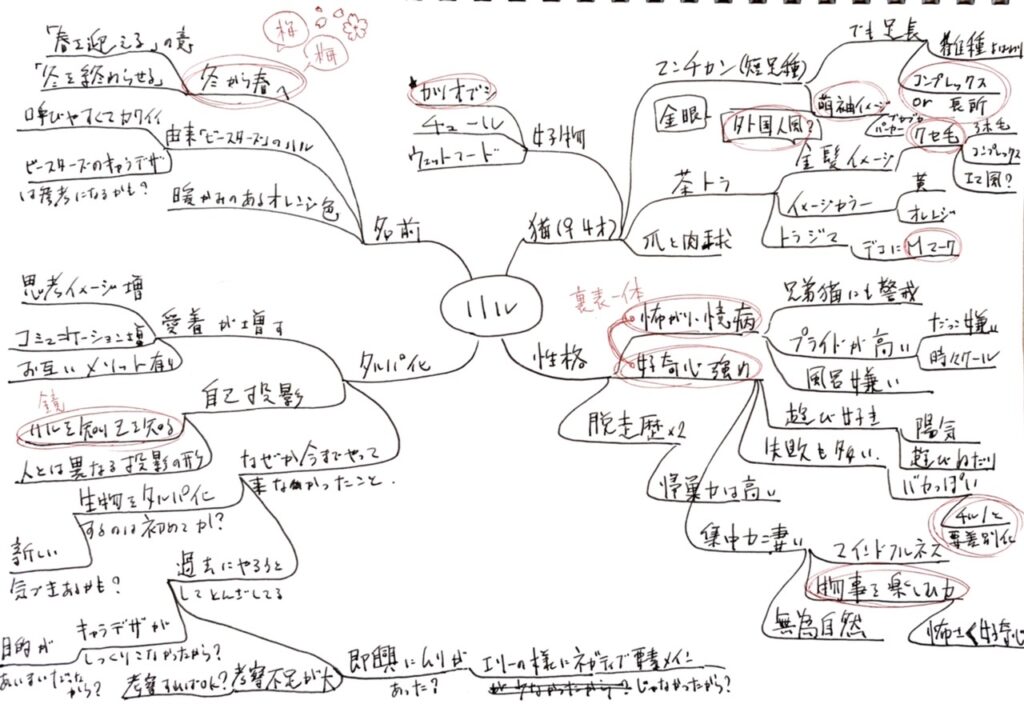

マインドマップで視野拡大

作文は直線的に一本のラインで連想していくツールなのに対し、マインドマップは並列的に複数のラインで連想するツールです。

作文は「深掘り」、マインドマップは「視野拡大」に適しています。

- ノートの中央にモチーフ名を記入

- 作文や試作モデルを作りながら連想した情報をマップ内に記入(見出し画像参照)

- そこから更に連想できるものを考え、思いついたものを全部記入

- 1ページ埋まったら、キャラデザに使えそうな要素をマーキング

マインドマップは「新しいアイディアを考えよう」とするより、「すでに頭の中にある情報を外に出すだけ」というスタンスで取り組んだほうがスムーズに展開できます。

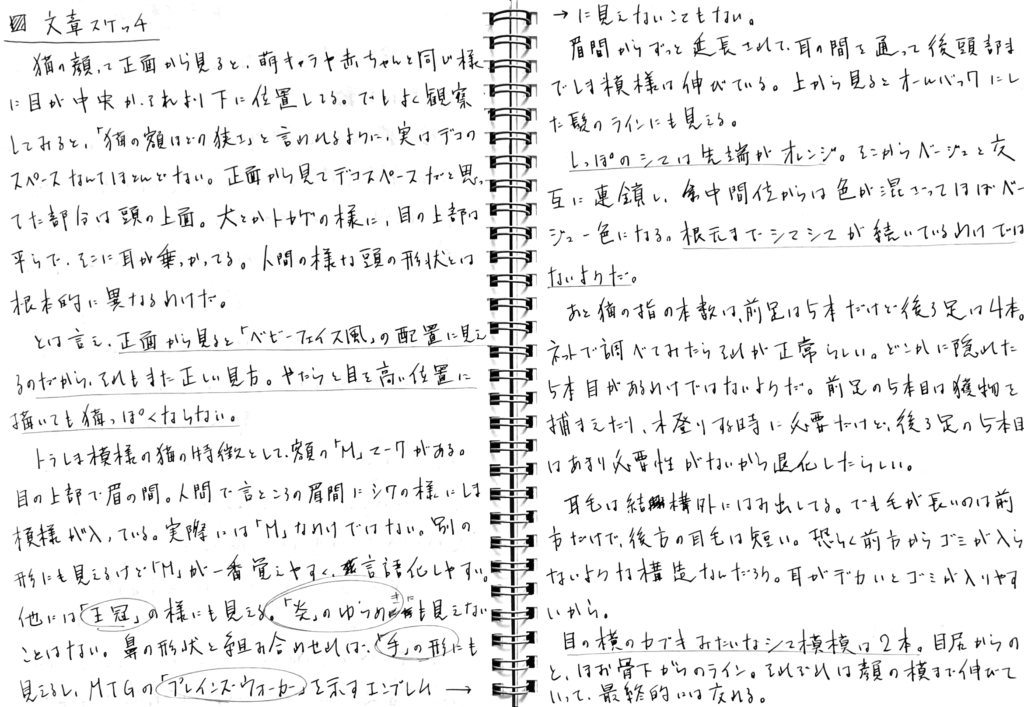

文章スケッチで気づきを増やす

日記は「一日の出来事」を文章で描写することで、文章スケッチは「観察モチーフ」を文章で描写することです。

ただ目視のみで観察するよりも、「書きながら観察する」ほうが観察力が桁違いに上がります。

目視のみでは一生気づけないようなことに、一回の文章スケッチをやるだけで気づけてしまうはず。

その気づきがキャラデザに活かせるかどうかは別として、モチーフの理解を深めるために文章スケッチをしてみましょう。

- デジタルではなくアナログで書く

- 箇条書き形式ではなく作文形式で書く

- 浮かんできた思考を浮かんだ順番で全部書く

- モチーフの特徴的なデザインは何かを意識しながら観察

最低2ページ分書けたら、キャラデザに使えそうな気づきをマーキングしてクリア。

画像検索でイメージ情報を増やす

言語情報だけでは具体的なイメージを膨らませるがの難しい。

なので画像検索をして、モチーフから連想されるキャラデザに使えそうなイメージ画像を集めましょう。

- 検索手段:グーグル画像検索、ピンタレストなど

- 検索ワード:「モチーフ名」、「モチーフ名 擬人化」など

- 検索ワード:アイディア内でピンと来ているキーワード

「ピュアレフ」というフリーソフトを使うと、画像をドラッグ&ドロップで保存できたり、並べ替えしながらアイディアを考えられるので便利です。

(ピュアレフ紹介動画:https://www.youtube.com/watch?v=HPi1nl7XNO0)

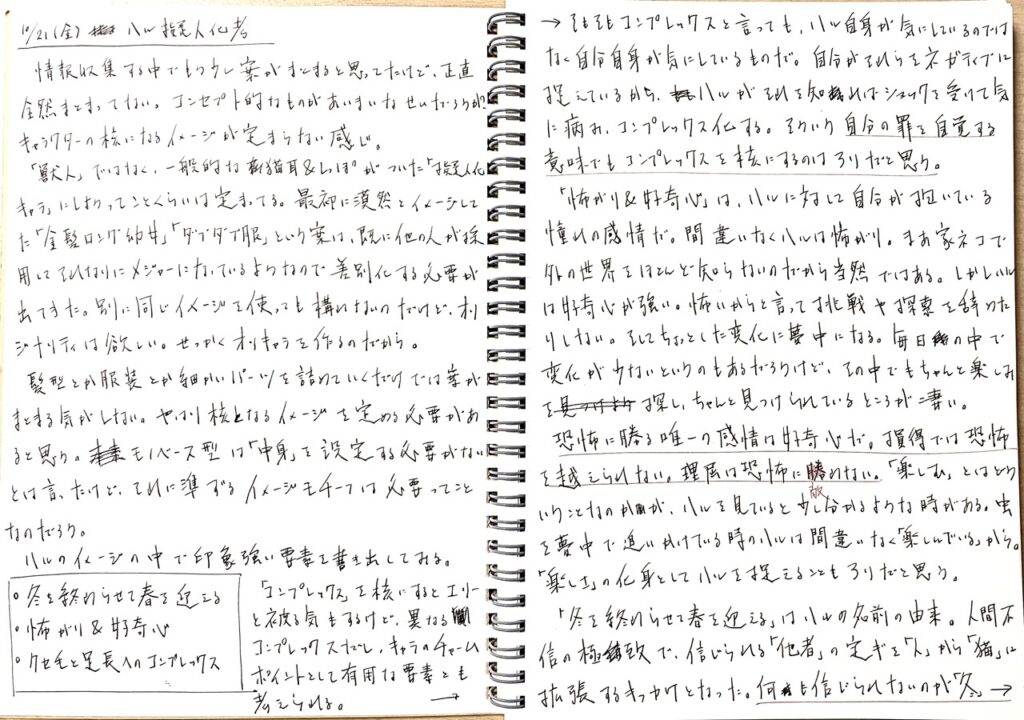

擬人化作文その2:イメージの具体化

マインドマップ、文章スケッチ、画像検索をして膨らませた情報をふまえ、試作モデルの改良案を考えましょう。

最初の作文とやり方は同じです。ただし、「その1」ではアイディアを膨らませるのが目的でした。

「その2」ではアイディアを収束し、具体化するのが目的です。

次の6つの要素について、文章を書きながら一つずつ順番に具体化していきます。

- 性格:長所、短所

- 目:「ツリ目・タレ目・ジト目・普通目・糸目」のどれか

- 体型:「縦幅、横幅、バスト」のサイズ感

- 髪型:ヘアスタイル名

- 服装:衣装名

- オプションアイテム:モチーフ要素の反映案

- 作文中はアプリの起動を禁止し、脳内イメージでしっくり来る案を検討

- 試作モデルを資料としてスクショしておくのはOK

- アプリで再現できるかどうかは気にしない

- 案を1つに絞りきれない項目は、トップ3まで絞れればOK

- オプションアイテムは最低1案あればOK

「作文中のアプリ起動禁止」をする理由は、アプリ内のパーツを見比べながら考えてしまうと想像力がアプリに制限されてしまうからです。

実際にアプリで再現する方法は次の工程で考えればよいので、ここでは制限をかけずに理想的なイメージを追求しましょう。

この作文はページ数を気にせず、各パーツについて検討し終わるまで書いてください。

改良モデル作り

試作モデルの各パーツに、作文の中で具体化したアイディアを反映していきましょう。

- アプリ内にイメージ通りの選択肢がない場合は、一番イメージに近いもので代用

- 作文のアイディアよりしっくり来るパーツがあれば、そっちに変更してしまってもOK

- 1つに絞れていない案は「プリセット▶セーブ」で両パターンを保存し、最期に「ロード」で比較して絞る

この工程では「ボディカスタム」で体型を、「パーツカスタム」で各パーツのサイズ、配置の調整も行ってください。

- 「ボディパーツ▶体型」で最小サイズを選択

- 「ボディカスタム」で「身長、足の長さ、胸サイズ、胸のたれ具合、肩幅、目の縦移動」を最小化 (最小化によりが肩などが歪んだ場合は、ポーズ変更をすると改善される)

- 「顔の横幅、顔の縦幅、首の長さ、目の縦幅」を最大化

- 「顔の縦幅」をしっくり来るバランスに調整(70~100)

- 「頭の輪郭」を一番かわいいと思えるバランスに調整(50~100)

- 「ウエスト」のくびれを少なめに調整(60~100)

- 他の項目については好みで微調整

ゲージを左右にみょんみょん動かしてみると、感覚的に「これは嫌。こっちのがしっくり来る」と実感できるポイントがあるはずです。

いろいろ試してみて、最終的に「いい感じ」と思えるモデルを作れたらクリア。

③仕上げ作業をする

ラストは改良モデルのクオリティをチェックして、キャラデザの仕上げをしていきます。

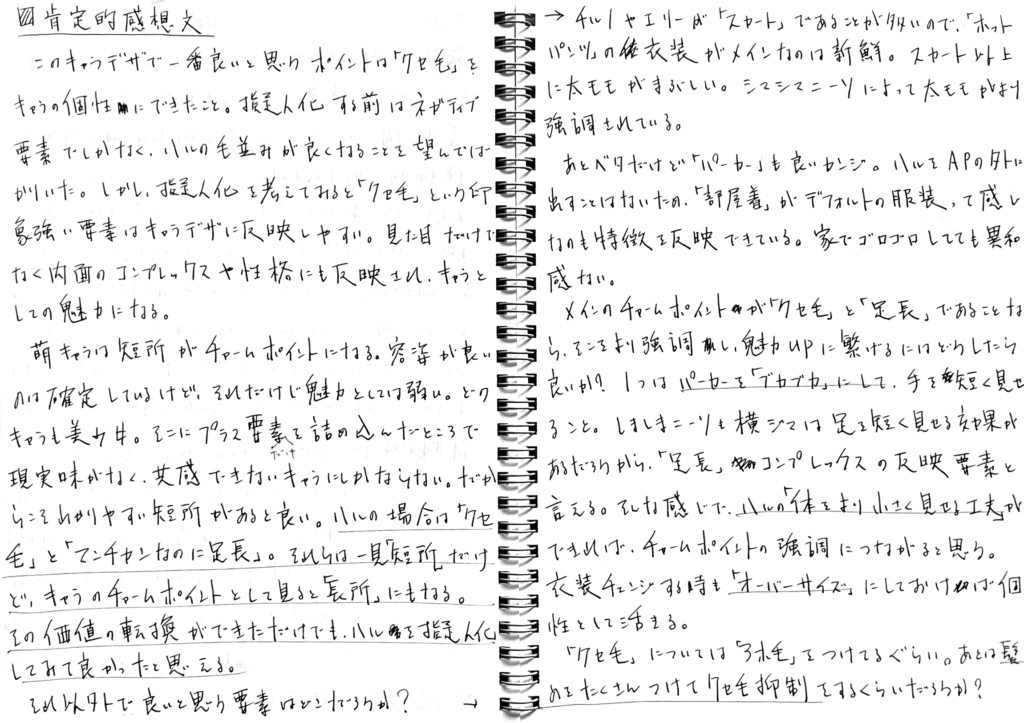

擬人化作文その3:肯定的感想文

改良モデルのデザインを「ほめるスタンス」で感想文を書きましょう。

- 不満や物足りなさへの指摘は一旦封印

- プラス要素にフォーカスした自画自賛の加点法評価

- 気に入った理由、チャームポイントなど、具体的であるほど良い

- 絞り出した魅力を引き立てる、より自分好みにする方法なども考えてみる

最低2ページ。

結構な分量ですけど、「他に何かあるかなぁ?」などの迷いも言語化しながら考えていけば、ちゃんとプラス要素は見つかるし、意外といいアイディアを絞り出せるものです。

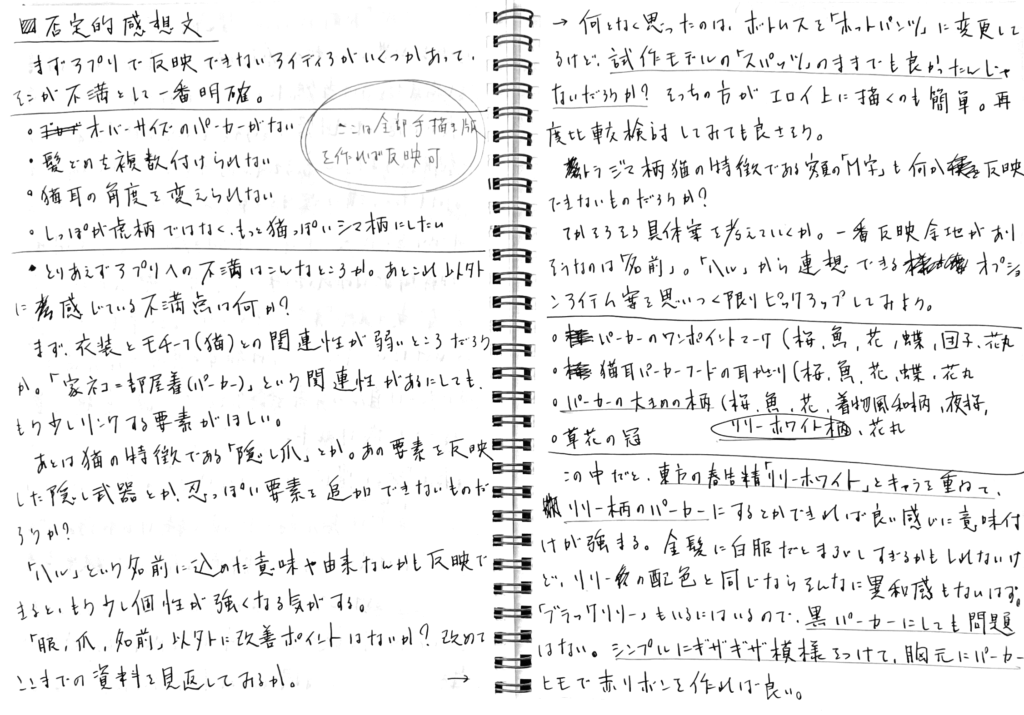

擬人化作文その4:否定的感想文

べた褒めから一転し、今度は「批判するスタンス」で感想文を書きましょう。

- まずはフォロー不要で不満をひと通り吐き出す

- マイナス要素にフォーカスした自虐的な減点法評価

- ひと通り不満を吐き出せたら、「どうしたらそれらのマイナス要素を改善できるか?」を考える

- モチーフ要素の反映が不十分と思う場合は、ここで追加案を考える

こちらも最低2ページ。

たぶん肯定的感想文より簡単に埋まるでしょうから、ノルマなど気にせず気が済むまで書くのがよいでしょう。

でも全てを解決できるわけではないので、ある程度のところで切り上げてしまって構いません。

改善できるところを改善するだけでも、キャラデザのクオリティは確実に上がります。

仕上げ

いよいよ最後の仕上げ。作業手順は次のとおりです。

- アプリ内で反映可能なアイディアを3Dモデルへ反映

- ポーズを棒立ちに設定して模写

- アプリ内で反映不可能なアイディアを模写イラストへ反映

絵は描けなくてもいいんじゃなかったのかよぉぉぉ!?

と思われたかもしれません。

しかし「絵が苦手な人のためのオリジナルタルパの作り方」では、最後だけ絵が苦手な人にも絵を描いてもらう必要があります。

一応手順1の時点で完成とすることもできます。

でも更に手順2~3も加えられれば次のようなメリットが得られます。

- アプリ内で反映できなかったアイディアを反映できる

- アプリでは再現できないオリジナリティが宿る

- 自分のオリキャラの理解度が深まる

せっかくオリキャラを作るのですから、普通にアプリで遊ぶだけでは絶対に作れない、自分だけのオリジナル要素がほしいですよね。

もし手順3で使えるアイディアがない場合は、ワンポイントのマークでもアクセサリーでも構わないので、モチーフを象徴するアイテムを考えてデザインに追加してみてください。

アプリ外アイディアが1つあるだけで印象が大きく変わるはずです。

また、タルパ作りは文章会話により「中身」を育てるだけでなく、器である「外身」のイメージ再現力を磨いていく必要もあります。

3Dモデルを観察するだけでもイメージ力は磨けます。

しかし目視のみで100時間観察するより、1回模写しながら観察した方が確実に理解度は深まるのです。

なので絵が苦手でも、「タルパの絵を描く行為も交流・育成の一環」と考えて取り組んでみてください。

まとめ

というわけで、仕上げ後の手描きイラストこそがキャラデザの完成品です!

あとは名前など、他に最低限必要と思う設定を考えて補完しておきましょう。

それも作文形式で考えていけば、いい感じにアイディアを具体化できると思います。

その後は「手描き版」のラストでも語った通り、タルパを育成しながらどこまでもキャラデザや設定をアップデートしていきましょう。

詳しい育成方法は【コチラの記事】をご覧ください。

- 絵が描けなければキャラデザアプリを使えば良いじゃない

- アプリ版のポイント=「パーツの選択理由」を具体的に考える

- タルパの絵を描く行為も交流・育成の一環

あとがき

絵の上手い下手に関係なく、あなた以外にオリジナルのタルパを描いてあげられる人はいません。

だからこそ、タルパの絵を描くことは彼・彼女の存在証明であり、それ自体が交流・育成になります。

むしろ苦手なのに描こうと思えるその気持ちが尊い。

版権キャラと違い、オリキャラならあなたが描いた絵が原作なので、他者と比較して劣等感を感じにくいです。

その分絵のハードルも下がります。

なのでオリジナルタルパを作ってみたら絵を描く機会も増えるはず。

タルパと交流していくうちに、気づいたら「絵の苦手意識」も解消されているかもしれません。

つまり「絵が苦手」だからと言ってオリジナルタルパを作らないのは損ってことです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

▲カスタムキャストの18禁PCゲーム版です。

スマホアプリ版よりパーツの選択肢や調整できる要素が多いのはもちろんのこと、性格やボイスを設定してストーリーモードを楽しむこともできます。

より理想的なキャラデザを目指したい方や、作成したオリキャラと色々楽しみたい方は検討の余地ありだと思いますよ。

【関連記事】僕が絵の苦手意識を改善できたキッカケは「下書きなしのペン画」でした。そこから得た学びをまとめた「ペン画の始め方」を紹介しているので、苦手意識をどうにかしたいと思っている人はこちらの記事もご覧ください。

コメント